今天想分享的主題是小編與店內職人們一買再買的單品 - 卡其褲,這件看似樸素的褲款究竟有什麼樣的魅力,能讓我們愛不釋手呢?先讓我們從歷史的角度來深入認識卡其褲的由來與演變。

卡其褲的歷史起源

Khaki 這個字本身源自於波斯語 “ khâk ”,意思是土壤、塵土。最早出現可以追朔至19世紀40年代末(late 1840s),當時英國佔領印度已持續七十年之久,軍隊卻仍然穿著自克倫威爾時代(約1640年代至1658年)以來一直使用的紅色羊毛制服。

因為與原住民部隊的交戰,這些士兵拒絕像多數歐洲軍隊那樣排成橫列任人射擊,暗示著戰爭形態的轉變。駐印的英國軍官 Harry Burnett "Joe" Lumsden 爵士注意到了這點,並指示士兵們將白色棉質制服,以當地的 泥土 和 馬扎里(Mazari) 植物染料進行染色,創造出一種米色的輕便布料。這不僅提供了絕佳的偽裝效果,輕薄的棉質材料也改善了士兵在熱帶氣候下的舒適度。

到了 1848 年,印度當地的卡其色軍服正式配發,值得注意的是卡其色軍服一直到 1902 年才被英國正式採用,在此之前 1879 年的祖魯戰爭與 1880 年的第一次布爾戰爭,部隊中仍維持紅色軍裝。

歷經各大強權實戰驗證,卡其色的輕量棉布成為殖民勢力的標準制服。美軍在 1898 年美西戰爭期間於古巴與菲律賓首次穿著此色制服。美軍所穿的長褲則被稱為 "chinos",據傳因其原產地為中國,故借用西班牙語對中國褲的稱謂來命名 "pantalones chinos"。或許首批 chinos 為卡其色,且最著名的卡其服飾皆採用棉斜紋布製成,這三者名稱便逐漸被混用稱呼。

第一次世界大戰期間,美國遠徵軍參戰時再次穿著卡其軍服。他們的斜紋棉布褲借鑒美西戰爭時期的服裝,塞進綁腿裡,呈現出一種獨特的馬褲風格。

近代卡其褲的雛形

二戰時期的卡其褲發展成為一種全新的下著單品。高腰、寬筒的設定,在亞熱帶氣候下穿著時更加舒適,這種剪裁與其他軍事強國截然相反,後者仍然強調莊重,所打造的製服旨在凸顯「軍人的魁武身材」,而美軍卡其褲則呈現出一種漫不經心的形象。

卡其褲進入大眾視野

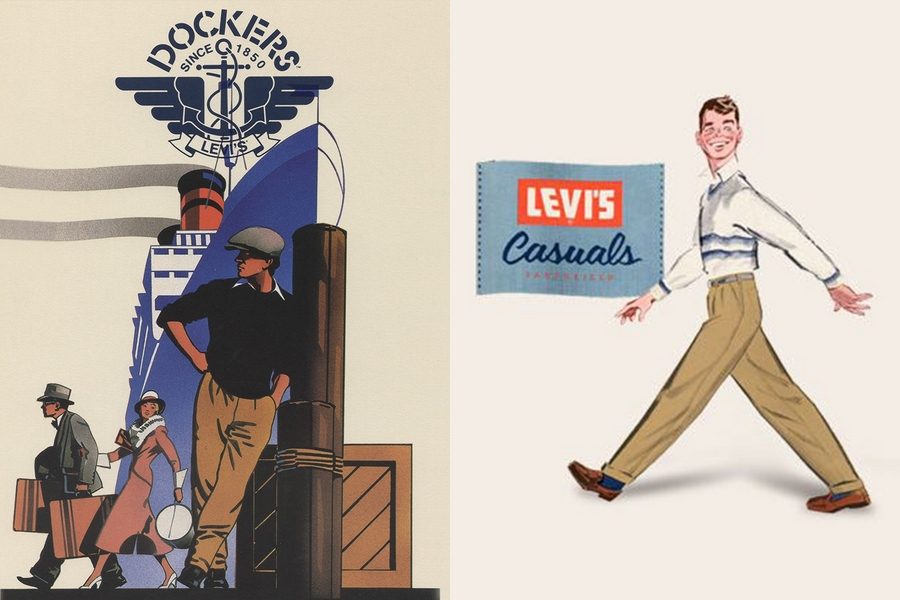

戰爭結束時,隨著《退伍軍人權利法案》的實施,美國迎來了一段前所未有的繁榮時期,低利率貸款和教育補助金的發放,退伍軍人大量進入校園,這使得卡其褲成為 1940 後期到 1960 年代校園裡最常見的褲款,逐漸取代傳統羊毛西裝褲,成為美國大學生的日常選擇。

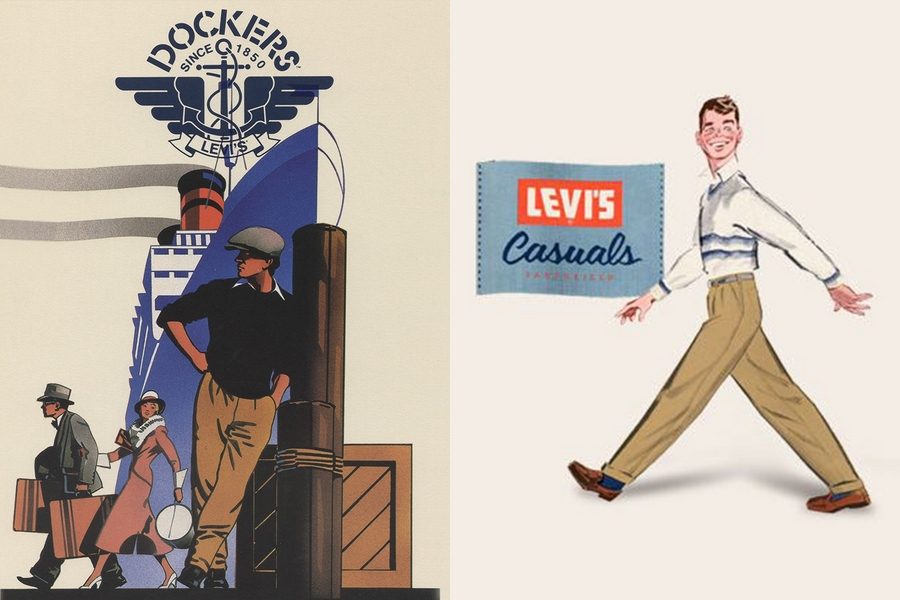

1986年,Levi Strauss & Co.創立了Dockers品牌,專門生產卡其褲。更在90年代發起了著名的「休閒星期五」運動,向全美數千名人資經理寄送《休閒商務穿著指南》,教導他們以加州式的休閒風格重新審視辦公室穿著。卡其褲、polo衫和襯衫成為新的辦公室非正式制服。

儘管卡其褲有著複雜的歷史淵源,常與殘酷的殖民戰爭掛鉤;但在現今文化層面象徵中立與多樣性,無論是 Ivy、嘻哈、滑板、工裝,還是高端時尚,都能找到它的身影。是最能連結不同世代與風格的經典單品。

聊完了歷史,來分享小編與職人們在店內購入的卡其褲與日常搭配:

<PHERROWS - 經典 P41M 復古卡其工作褲 >

Pherrow's 定番 41 卡其褲,排扣的五金使用鐵質金屬,除了中高腰、寬窄拿捏適中的優異版型,布料挺度以及光澤感也取得恰到好處。

<WAREHOUSE - LOT 1082 經典 41 卡其褲>

直順、不過寬的中腰中直筒設定,能滿足您多數的鞋靴要求。

排扣使用非常有質感的堅果扣與硫化染的布料設定,在經過長時間的使用,也有著截然不同的養成樂趣。

<COLIMBO - Overland 系列中腰寬筒卡其褲>

在忠實呈現 1943 年卡其褲應該有的前檔 Gas Flap 細節 (減緩毒氣入侵直接接觸到皮膚),同時透過對於版型上獨特的見解,將原本應該是寬大且高腰的直筒剪裁,修改成適合現代人習慣的「中高腰微錐」的版型。

聊完歷史與搭配後,各位是否對卡其褲有不同的想法呢?還未擁有、想嘗試卡其褲的同好歡迎來 TAKE5 & Benny's Store 台北店,讓專業的職人們為你們介紹、提供版型與尺寸的建議,同時也提供專業的褲長修改服務,讓鞋靴搭配更為俐落。期待看到更多不同的穿搭風格,一同來感受卡其褲的魅力吧!